La scomparsa di Nicola Pietrangeli ci consente di ripensare con affetto e nostalgia al campione che è stato, per ricordarlo poi ogni volta che andremo nel “suo” campo al Foro Italico. Ma il Tennis non è sempre stato così generoso coi suoi campioni in punto di morte. Anzi

You Cannot Be Serious – A cura di Paolo Porrati

La morte dei grandi personaggi dello sport è sempre un momento strano. Improvviso, definitivo, quasi offensivo nella sua semplicità. Ci ricorda che i giganti, gli eroi, le figure che abbiamo visto muoversi come divinità sul campo da tennis, finiscono il match della vita proprio come tutti noi. Ma è proprio in quel momento, quando la folla se n’è andata e la racchetta giace di fianco al letto, che i campioni affrontano la loro più grande sfida. Perché il tennis è uno sport che non concede sconti: si gioca da soli, si perde da soli, e spesso si muore, sportivamente e non, con la stessa solitudine con cui si affronta una palla break nel silenzio totale di uno stadio. E proprio le morti dei tennisti, più di altre, contengono simboli, coincidenze, parabole che sembrano uscite da un romanzo nero: eleganza, cadute, rinascite, isolamento, oblio.

La recente scomparsa di Nicola Pietrangeli riapre questo archivio di vite e addii. Con lui se ne va l’ultimo testimone di un tennis che non c’è più: aristocratico, teatrale, controverso, mescolato al mondo dello spettacolo. E il suo addio ci consente di guardare indietro e ricordare come, nel passato, sono morti altri grandi, alcuni celebrati, altri dimenticati o addirittura cancellati dalla memoria. Ognuno con una storia che ha qualcosa da insegnare.

Questo è il racconto “in memoriam” dedicato a quattro di loro.

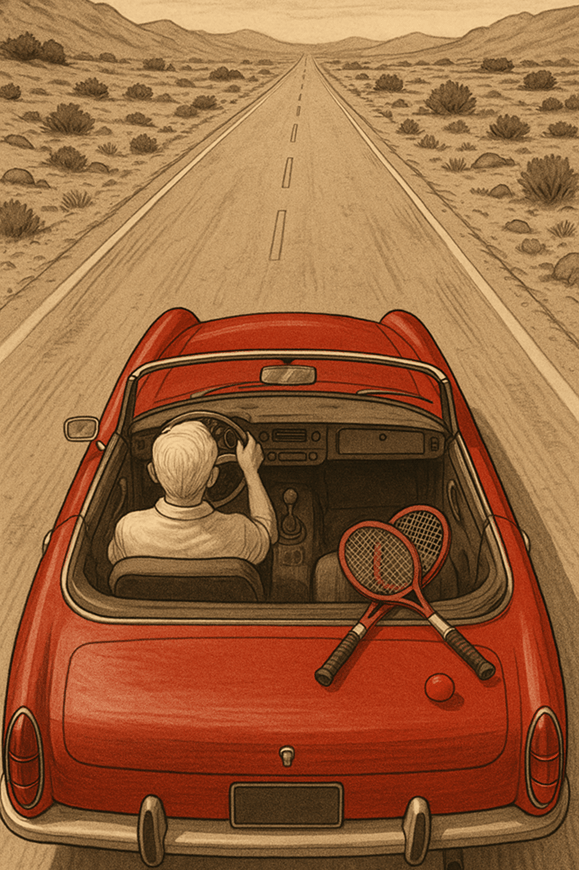

Gottfried Von Cramm: una fine all’altezza delle aspettative

Nessuno nella storia del tennis ha incarnato la tragedia come Gottfried von Cramm. Biondo, ricco, bellissimo, tecnicamente impeccabile. Una figura da romanzo, da film in bianco e nero. Ma soprattutto: un aristocratico tedesco che amava un uomo — un attore ebreo, Manasse Herbst — nel momento storico in cui farlo equivaleva a una condanna a morte. Nel 1938 il regime nazista lo arresta per “pratiche omosessuali”. Lo umiliano, lo escludono dalla squadra di Coppa Davis, gli tolgono titolo, dignità e libertà. Finisce prima in prigione, poi al fronte, lui sopporta tutto e in qualche maniera riesce a sopravvivere. Quando la guerra finisce torna in campo e vince ancora, rimanendo un esempio di classe e compostezza. Dopo la guerra cerca una “seconda vita”, e la trova nel commercio. Viaggia molto, vive ovunque e in nessun luogo, sempre alla sua velocità ma sempre con il suo stile, affrontando la vita giorno dopo giorno qualsiasi cosa accade. E la Vita gli riserva un gran finale. Muore a 67 anni in Egitto, nel 1976, in un incidente d’auto nel deserto. Da solo. L’uomo che sfuggì a Hitler e alla guerra trova il suo appuntamento col destino in una strada assolata e sabbiosa, lontano da tutto e da tutti, come in una sfida troppo a lungo rimandata. E a me piace ricordarlo così, con il volante in mano e delle racchette sul sedile posteriore, sereno e sorridente.

Arthur Ashe: l’eleganza della dignità

Arthur Ashe aveva tutto: classe, intelligenza, stile, impegno civile. È stato uno dei pochi tennisti in grado di trascendere lo sport e diventare una figura morale, politica, simbolica. Ma il suo destino fu crudele: nel 1983 contrasse l’AIDS a causa di una trasfusione di sangue infetto dopo un intervento cardiaco. Per oltre un decennio portò il peso della malattia con una dignità quasi sovrumana. Quando un giornale stava per rivelare la sua condizione, Ashe decise di anticiparli, per togliere allo scandalo la forza dell’invettiva. Parlava con calma, sempre. Non cercò pietà, né eroismo. Continuò a insegnare tennis ai bambini e a fare volontariato finché il fisico glielo permise. Morì nel 1993, a 49 anni. Se qualcuno ha dimostrato cosa significhi affrontare la fine con stile, fu lui. Non un “eroe” nella retorica epica, ma un uomo che ha trasformato la sua morte in un atto di testimonianza: in fondo, la forma più alta di civiltà.

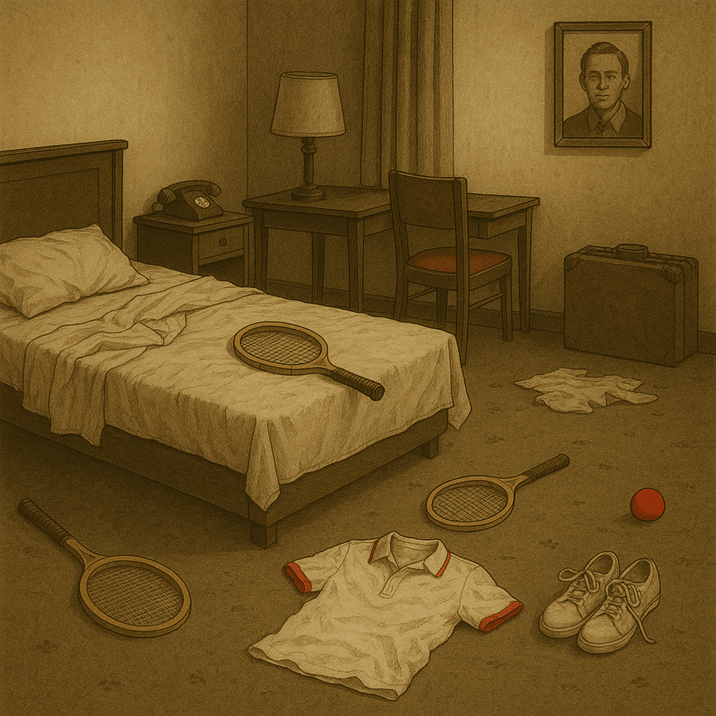

Bill Tilden, il re che nessuno andava più a trovare

È stato, semplicemente, il primo grande del tennis. Dominò gli anni ’20 come nessuno prima di lui, diventò un fenomeno globale quando il tennis non aveva nemmeno un’industria alle spalle. Ma la sua vita privata, fatta di relazioni con minori (moral turpitude), scandali, ostracismo, condanne, una passione divorante e non ricambiata per lo spettacolo che lo rese ridicolo lo trasformarono in un paria sociale. La stampa lo massacrò. È doloroso anche solo leggerne la parabola: un uomo geniale, complesso, intrappolato nelle proprie ombre e nei propri errori. La sua morte, nel 1953, a 60 anni, avvenne per infarto mentre caricava la macchina per andare alla prova di uno spettacolo in cui aveva finalmente trovato un ingaggio. Era felice, considerava quella piccola parte l’inizio di un percorso di rinascita, la strada per riprendersi la sua vita. Vestito da attore, fa pochi metri e collassa al volante, il copione sul sedile. Viveva in una stanza d’albergo, da solo, dimenticato, con pochi soldi, rifiutato da quasi tutto il mondo che lo aveva adorato. I giornali, senza pietà, titolarono nelle pagine della cronaca “Tilden muore da solo in un’auto a noleggio”. Un finale tragico, ma coerente con una vita che nessuno è mai riuscito davvero a comprendere fino in fondo.

Vitas Gerulaitis, quando la vita è una beffa

La morte di Vitas Gerulaitis è, probabilmente, la più crudele dell’intera storia del tennis moderno. Bellissimo, intelligente, coltissimo, carismatico: era il tennista che chiunque avrebbe voluto come amico. Le sue serate, le sue feste, il suo sorriso erano leggendari. E invece morì nel 1994, a 40 anni, in una casa degli Hamptons, asfissiato dal monossido di carbonio di un tubo difettoso dell’aria condizionata. E lui in quell’appartamento prestato da un amico non avrebbe dovuto trovarsi. Ma per uno scherzo del destino la partita che stava stravincendo agli US Open si prolungò, e lui perse l’aereo, accettando l’offerta di un amico dal momento che gli alberghi erano tutti pieni. Una morte ingiusta, stupida, insensata. E solitaria. La più lontana possibile dal suo stile luminoso.

Quando il tennis si dimentica dei suoi eroi

Il tennis ha regalato a questi uomini la gloria, gli applausi, i titoli, il pubblico. Ma nella maggior parte dei casi, non ha regalato loro un posto dove tornare. È uno sport magnifico in campo e spesso indifferente fuori. Celebrato, elegante, impeccabile: ma anche spietato, disattento, incline a lasciare indietro chi non serve più alla narrazione del momento. La morte di un tennista, quando arriva, ci ricorda proprio questo. Che molti di loro sono usciti di scena senza rumore. Che alcuni hanno pagato colpe, altri ingiustizie, altri ancora semplicemente l’indifferenza. E che non sempre il tennis tratta bene chi lo ha amato più di ogni altra cosa. Ma finché qualcuno racconterà le loro storie, almeno un frammento di loro rimarrà vivo.

Perché alla fine i campioni del tennis non muoiono mai. Semplicemente, cambiano campo.

You cannot be serious è la nuova rubrica settimanale di Tennistalker Magazine dedicata a tutto ciò che nel tennis non rimbalza ma … fa rumore lo stesso! A cura di Paolo Porrati: accanito “quarta categoria”, è stato Giudice Arbitro per la FITP e ha partecipato da spettatore a tutti gli Slam, Finals Davis e Olimpiadi. Il suo romanzo giallo “Lo Sport del Diavolo”, pubblicato da Laurana Editore e ambientato nel mondo del tennis, è stata la sorpresa letteraria sportiva dello scorso anno.